漫画「Dr.STONE」のストーリーでは、現代文明が崩壊した後、なんとか頑張って真空管を作って無線機(作中では「ケータイ」)を作っていた。

現実でもできないかな〜

って思ったので研究している。

まず作中が現実と大きく違う重要なところは、文明が崩壊しているとこである。

現代では無線通信は人類の超大事なインフラの一部となっているので、むやみやたらに無線機をこさえて電波を飛ばしちゃイケナイのである。

個人が趣味でやる無線のことをアマチュア無線と言います。アマチュア無線では無線機やそれに関連する機器を自作することが昔から行われているわけですが、

その際に自作の無線機のせいで他の装置に悪影響を及ぼすことがないように、周波数が安定していて電波の質が良いことなどが条件として求められていて、

それをクリアしてないのは電波法的にアウトになります。例えば設計が甘くて高調波の出てしまう無線機からは、ラジオ放送とかぶる電波が出てしまうことがあって、

こういうのはラジオに妨害をもたらして、迷惑がかかります。そのほかにも、他のアマチュア無線局やその他通信機に混信や妨害を起こして迷惑になります。

電波は有限の資源です。

他の人に迷惑をかけないために、無線機の設計図とか仕様書をJARDに提出して、これなら大丈夫という保証認定を取っておかないといけないというわけです。

その気になれば真空管一本だけで無線機作れるけど、それで実際に電波を出そうとすると安定性と電波の質の問題があって、大抵保証認定が下りないです。

でも、文明が崩壊していないことのいいことは、既存の技術が豊富にあることです。真空管を作る設備を鉄鉱石を取ってきて溶かして作らなくても、ある程度は横着できます。

...とゆーわけで、自作の真空管でちゃんとした無線機を作るにはどうしたらいいかとかを、考えていきます。

無線設備規則第二章第二節十五条において、

周波数をその許容偏差内に維持するため、送信装置は、できる限り電源電圧又は負荷の変化によつて発振周波数に影響を与えないものでなければならない。と定められているので、発振回路の出力に緩衝段などを設けてアンテナなどの負荷の変動に対して周波数が変化しないようにする必要があります。

つまり発振回路を直接アンテナに接続するとこの点に問題があり、保証認定を受けられない、と思う。

発振周波数の許容偏差については無線設備規則別表第一号に示されている。

例えば、4MHzを超え29.7MHz以下の範囲の周波数におけるアマチュア局であれば、

周波数の変動は500ppm = 0.05%で、例えば21.3MHzなら許容偏差は10.65kHzで、つまり21.294675MHzから21.305325MHzまでの変動が許容されることになる。

このような許容偏差を満たすには一般的に水晶発振器を使うんですが、実は水晶発振にはしたくないんですよね...

真空管を自作したんだから他の部品も自作したいんですが、水晶は自作するのが難しいんです。もっとも大正末期の頃は水晶振動子を自作している先人はいましたが、

私は水晶をカットする技術を持っていないわけで、できればLC発振でいきたいです。(これはのちに諦めることになります)

(アンテナのことについてはアンテナを参照してください。)

送信機の周波数が低いとアンテナがでかくなる傾向にあります。よって、できるだけ高い周波数の方がアンテナを小型化する上で有利となります。

アンテナの大きさは、電波の波長に比例します。電波の波長は光速度を周波数で除算すると得られます。以下の式で簡易的に波長を求められます。

λ = 300 / F

ここで、λは波長[m]で、Fは周波数[MHz]です。例えば、21MHzの波長は 300 / 21 ≒ 14.3[m] です。

長さが14.3mもあるアンテナはキツイですが、垂直接地アンテナなら長さが波長の1/4になるので、実際の長さはだいたい3.6mくらいです。

それでもまだ平均的な成人男性の2倍くらいの長さがあるんですがね...

しかし周波数を上げようにも、発振回路は高い周波数ほど安定させるのが難しく、また発振条件が厳しくなってそもそも発振させるのが難しくなってしまいます。

例に挙げた21MHzですら発振条件は結構厳しく、自作の真空管で発振させるのは難しそうです。市販の球ならイケるけど。そこで、逓倍回路を使う手があります。

逓倍回路というのは、C級増幅回路などを使って信号をわざと歪ませて、出力にタンク回路を置いて高調波成分のみを取り出す回路です。

逓倍回路を使うと、許容偏差はそのままに発振器の周波数を2分の1または3分の1に落とすことができます。例えば3逓倍する回路を途中におけば、

許容偏差500ppmの21.3MHzの信号を得るのに、許容偏差500ppmの7.1MHzの発振器を作ればいいことになります。

周波数の低いものになれば、Cを小さくして共振回路のQを高くするのが比較的容易となるので、周波数の安定性を向上させることができます。

問題は、逓倍段が増えることで使う真空管の数が増えることです。真空管を作るのは自分なので、めんどくさいんですが仕方ないでしょう。

逓倍回路で重要なのは真空管のバイアスです。バイアス電圧をカットオフちょうどのところにすると、真空管の出力は理想的には半波整流波になりますが、

これをフーリエ級数で表すと奇数高調波が含まれないことがわかります。つまり2逓倍や4逓倍はできるのですが、3逓倍はできません。

4逓倍にすればいいと思うかもしれませんが、半波整流波においてはその出力は逓倍数の二乗に反比例して減っていき、4逓倍だと出力が15分の1になってしまい、

そのままでは終段をドライブするのが難しそうです。まあ真空管増やせばいいんですけど....これ以上は増やしたくないなあ....

これはバイアスを調整するとなんとかなります。カットオフよりもさらに低い電圧にバイアスを置くと、サイン波の頂上の部分だけが出力に含まれます。

この時の頭の部分の幅、つまり真空管が導通している期間が、元の信号の1/3くらいになるようにすると、奇数高調波も含まれるようになるわけです。

発振器を作るには、その発振回路のタイプの選定も重要です。できる限り安定していて、なおかつ発振しやすいことが重要です。

ハートレー発振回路は自作真空管で実験している時に何回も使っていて、7MHzで発振した実績もあるのですが、周波数の安定性に問題があります。

クラップ発振回路は広く使われていて周波数も安定しているものですが、カソードが接地されていないので、直熱管である自作真空管を使うのは無理です。

あと直流的に浮いている部分があって気持ち悪い。*1

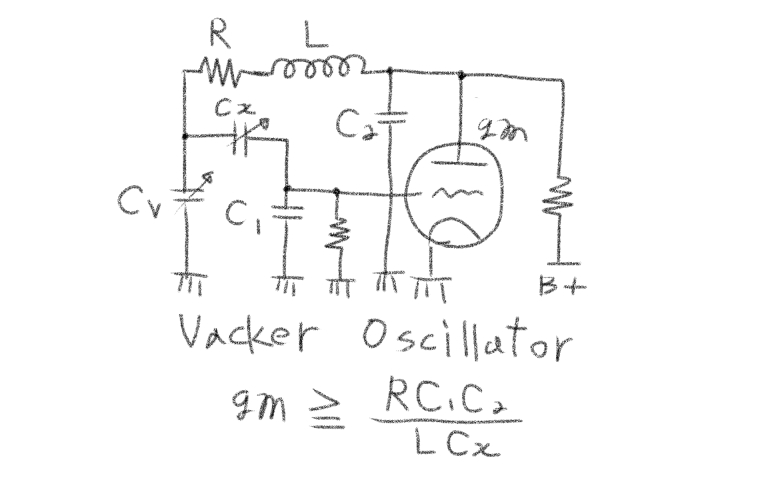

バッカー発振回路はクラップ発振回路を改良したもので、カソードは接地されているし直流的に浮いている箇所もないので、使いやすいでしょう。

なので、バッカー回路で検討してみましょう。

(画像には Vacker Oscillator とありますが、正しくは Vackar Oscillator です。)

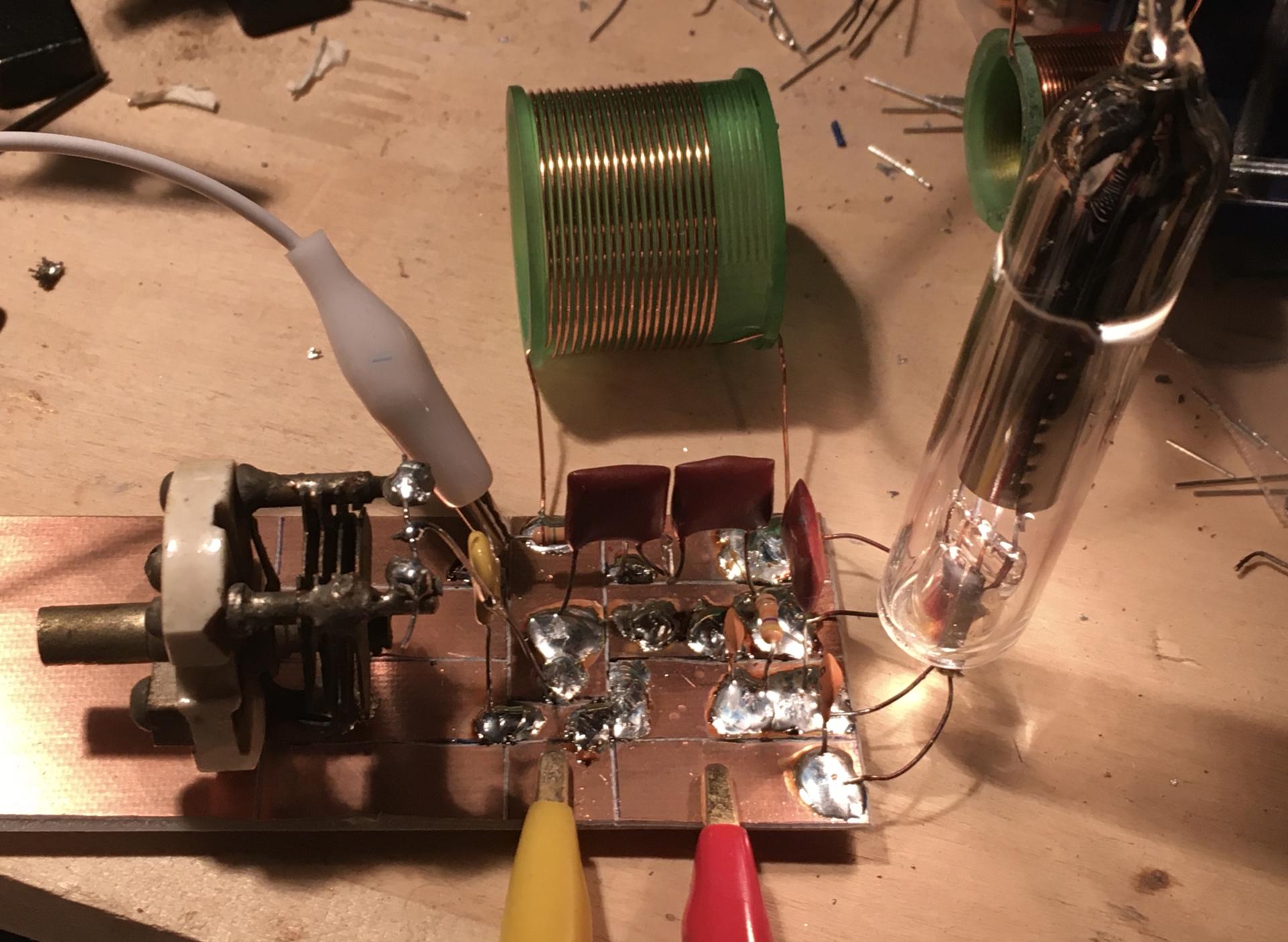

自作のT34A型真空管を使ってVackar発振回路を作ってみました。

最初は疎結合コンデンサなど全てにセラミックコンデンサを使いましたが、セラミックコンデンサは大きな負の温度特性を持っているため、10分で+4kHz程度の変動が起きました。

これでは500ppmに満たないためマイカコンデンサに変えたところ、10分後-3kHz程度の変動になりましたが、まだ心許ないため、トリマコンデンサとセラミックコンデンサを組み合わせて

補償回路を作りました。これで周波数の変動は10分後1.5kHz、1時間後2.8kHz程度とかなり抑えられましたが、再現性があまり良くなく、室温が変わると3kHz程度変動します。

周波数の変動を抑えるにはもっとgmの大きい真空管を使って結合をもっと疎にしたり、LC回路を遮蔽する必要があります。gmを上げるのは困難なのでLC回路を遮蔽したいのですが、

ちょうど良いケースが手元にありません。LC発振回路を安定化するのは難易度が高いことが分かったので、この回路は受信機の局発に使うことにして、送信機には水晶を使います。

安定度の高いLC回路に挫折し、水晶を使うことにしました。が

市販の水晶を使うのは、面白みがない 面白くない! 楽しくない!

水晶を使えば簡単だけれど、簡単過ぎて面白くないー!

ヤギは、茨の道が、好きでーす

なので、水晶を買ってきてカットして研磨して電極をつけて水晶振動子を自作することにしました。

水晶の最初の工学的応用先は水中通信機などで、第一次世界大戦中にフランスのランジュバンによりなされたものです。

その後1922年ごろ、アメリカのキャディにより水晶の固有振動数を用いた水晶発振器が発明されました。

この時の水晶振動子は入力と出力の端子がついていましたが、1923年にはピアースによりこれが改良され、

いわゆるピアース水晶発振回路が発明されて広く用いられるようになりました。

最初に発明された水晶振動子はXカットと言われるもので、X軸に垂直な面を持つ薄板でしたが、

これは振動強度が弱くて起動が困難でした。そこで作られたのがYカットで、これはY軸に垂直な面を持っています。

Xカットでは厚み方向に縦振動していましたが、Yカットでは厚み方向で辷り振動を起こすので、発振しやすくなりました。

しかしYカットは100*10-6/℃程度の温度係数を持っており、室温の変化で発振周波数が変わるので、恒温槽に入れて使われました。

そのために容積が大きくなり、取り扱いが面倒でした。

1933年ごろ、東京工業大学の古賀逸策教授によりRカットが発明されました。RカットはYカットと同様に厚み辷り振動を起こすもので、

基本波だけでなく奇数次高調波でも励振されるために高周波の発振ができるようになり、温度係数も小さいものでした。

古賀教授はその後R1カット、R2カットを発見し、室温付近での0.1*10-6/℃以下の温度係数を持つものが得られるようになりました。

R1カットはのちにベル研究所で再発見され、ATカットと呼ばれるようになりました。今回はこのR1(AT)カットで行きたいと思っています。

R1(AT)カットの場合、発振周波数は水晶板の厚みに反比例します。周波数をMHz、厚さをmmとした場合、比例定数は約1.66です。

7MHzを直接発振させる場合、水晶板の厚さは約0.23mmとなります。薄くて割れてしまうかもしれないので、3次高調波でオーバートーン発振させるとすれば、

その基本周波数は2.33MHzとなり、厚さは0.7mm程度となるので、加工も楽になることでしょう。

市販の水晶の電極はメッキでつけられていますが、一度メッキ電極をつけると周波数の調整ができなくなるので、FT-243などのように電極をバネで押しつける方式にして、

手直しできるようにしようと思います。

終段はアンテナに高周波電力を供給する電力増幅回路で、プレート回路にはタンク回路がついていて、終段管とアンテナとの間のインピーダンス変換を行っています。

インピーダンス変換というのは、高周波電力を伝送する上で損失を最小限にするために必要なものです。

例えば真空管式のオーディオアンプでは、出力管にアウトプットトランスがついていて、これがスピーカーとのインピーダンス変換を行っています。

真空管は高電圧で小さな電流を扱います。つまり、内部抵抗が高いわけです。そうすると出力インピーダンスも高く、出力管でも普通は数kΩくらいと高いです。

それに対し、スピーカーのインピーダンスは4Ωや8Ωと低いので、そのまま接続すると真空管の出力を最大限に活かせないのです。

同様にアンテナのインピーダンスは50Ωや75Ωで、波長より短いアンテナはこれよりさらにインピーダンスが低くなります。

そうするとやはり真空管の出力インピーダンスよりも低いので、インピーダンス変換が必要です。

つづく...

終段に使う真空管(終段管)はできるだけ相互コンダクタンスが大きく、低い電圧で電流を多く流せるものが良いです。

終段管の最適負荷インピーダンスは (プレート電圧 * 0.5) / プレート電流 で決まり、同じ電力入力でも電圧が低い方が最適負荷インピーダンスを低くできます。

最適負荷インピーダンスが高いとタンク回路のプレート側同調容量が少なくなってきて、これが回路の浮遊容量より小さくなってしまうともはや同調できなくなるので、

これによりおのずから終段管のプレート電圧と電流が制限されてくるわけです。

私が今まで作った三極管の中で一番内部抵抗が低いのは両翼オーディオン型のもので、150Vで10mAくらい流れるので、最適負荷インピーダンスはだいたい7.5kΩです。

しかし、21MHzの送信機を作ろうとすると、少なくとも最適負荷インピーダンスが4kΩ以下でないと同調が取れません。

現状ではこの自作の両翼オーディオンを2本並列にして使えばなんとかクリアできるのですが、フィラメント電圧が4.5Vと変な値だし、ゲッターを入れてないので改良したいです。

今の所自分が作れる真空管は三極管が限界です。四極管や五極管などの多極管も作れないこたぁないんですが、実際に作ってみたらその性能の低さにびっくりしました。

多極管になると電極の位置合わせとグリッドの精度が問題になって、ただの棒に手でニッケル線巻いて溶接しただけのグリッドをマイカもなしに真空管に組み込んだところで、

性能の良い真空管は作れないことがわかったのです。むずかちーーー!!!

でも、三極管が高周波回路に使えないわけではないです。ただ、不都合が起きるのです。

三極管はその構造上グリッドとプレートが近接していてコンデンサが形成されます。このコンデンサによって入力と出力が結合すると、発振することがあります。

発振条件を満たさないにしても、プレート側の負荷の変動とかがグリッド回路側に影響してくるとかの不具合があります。

そこで、その電極間容量をキャンセルするように働かせるのが中和回路です。

ところで終段に三極管を使った7MHzの送信機の作例はいくつかありますが、この理屈を延長して21MHzの送信機を作れるのか不安です。動かない気がします。

やっぱり送信用四極管を作らないといけないかなあ...

おすしたべたい

忘れてましたよ、真空管増幅回路にはカソード接地、グリッド接地、プレート接地の三種類があったんでしたね。

今まで「自作真空管は直熱管だから絶対にカソード接地じゃないとダメ」って考えてましたけど、

よく考えたらコモンモードチョークを使えばカソード接地以外の回路もできますね。

さて、グリッド接地回路はグリッドによってカソードとプレートが静電的に遮蔽されているため、

入出力容量が低く発振などのトラブルを起こしにくいわけです。

それでも、自作の真空管は内部抵抗を低くするためにグリッドが粗く、遮蔽が不完全なので、

さらに中和回路を組み合わせれば三極管でもいけるんじゃないでしょうかね??

電波に声を乗せるには変調器が必要です。別に終段管に向かって大声で叫べばマイクロフォニック雑音でAM変調が乗るんですが、そんなのは野蛮すぎます。

AM変調をかける回路にはいくつか種類があって、グリッド変調、プレート変調、ハイシング変調など、色々あります。

グリッド変調は変調電力が少なく済むんですが、調整が大変で直線性が悪く、プレート能率が悪いです。

プレート変調とハイシング変調は変調電力が多く必要ですが、調整は簡単で使いやすいです。

プレート変調は変調トランスを終段管のプレート電源に挿入して変調をします。

ただ、変調トランスはもはや市販されていない(多分)ので自分で巻くことになるのですが、トランスを巻くのは面倒です。

ハイシング変調は変調トランスの代わりに低周波チョークコイルを使うもので、トランスを使わない分作りやすいです。

また、ハイシング変調はプレート電流がほとんど一定となるので、定電流変調とも呼ばれます。

搬送波をAM変調すると、搬送波成分に加えて変調信号の周波数のぶんずれた信号が一緒にでます。例えば 1000kHz の搬送波を 1kHz の信号で変調すると、

999kHz と 1000kHz と 1001kHz の成分を含むようになります。つまり変調信号に含まれる信号の帯域の2倍の幅の帯域を占用します。これを側波帯と言います。

音声には幅広い周波数成分があるので、これをそのまま変調器に入力すると広い帯域を占用してしまい、場合によっては混信したりと迷惑をかけることがあります。

人間は実際、500~3kHzの帯域制限をかけた声であっても声として認識できます。そこでフィルタ回路を使い、帯域制限をかけてから変調器に入力します。

音割れポッターって知ってますか?まあ知らなくてもいいんですが....

変調器の入力が過大になると、終段管のプレート電圧がゼロ以下に近づき、電波が途切れるようになります。

要するに音割れと同じことなのですが、無線でこれをやらかすと不要な周波数成分が出て他局に混信したり迷惑をかけます。

音声には破裂音など振幅の大きいパルス状の成分が含まれていて、これのせいで過変調を起こします。

しかしこのパルスで過変調を起こさないような増幅度にすると変調が浅くなり、相手に聞こえにくくなるので、このパルスだけを取りたいわけです。

そういう時に使うのがクリッパ回路です。これは簡単にいうとわざと音割れを起こす回路なのですが、

小さな信号はそのままに大きな信号を削ることができるので、過変調が起こるのを防止できます。

古くから使われている回路に再生回路というものがあります。

これは入力信号に自分の出力を戻す回路で、ギリギリ発振条件を満たさない発振回路と同じです。

感度が良いのですが、不安定で調整が難しく、不要な電波を発射するので、スーパーヘテロダイン方式に取って代わられています。

局部発振器と混合器を使って受信した信号を周波数変換し、中間周波数にしてから増幅・検波する方式で、

再生回路と違い再生の調整が不要で操作が簡単になったもの。

しかし構成が複雑で、自作の真空管でやるのは難しいかもしれない。

つづく...

そう、私は真空管を作ることができるのだ〜すごいだろ〜と言いたいところなんですが、実際には設計技術も製作技術も未熟で、

gmの異様に低い球が出来上がったり、何度もステムを割ったり、スローリークでダメにしたり、真空度不良になったり、

ゲッターが飛ばなかったり飛びすぎたり、電極が溶けたり、フィラメントが切れたり、軽い衝撃で電極が曲がってショートしたり....

こんな状態で無線機なんか作れるんですか?っていうくらいのダメさ加減で、嫌になるくらいです。

しかも保証認定を得るには規格のわかったものが必要で、真空管が壊れて交換する時にも特性の同じものが必要となるわけで、

組み立てを極力機械化して特性のばらつきをなくすとともに、歩留まりの向上と性能アップを目指さなければなりません。

というわけで真空管量産計画ができたわけです。

さて、送信機の終段に使う真空管(終段管)の要求スペックは、送信周波数が高くなるにつれて厳しくなっていきます。

具体的に言うと、周波数が高くなると真空管の内部抵抗が低くないとならなくなってきます。

終段管のプレートにはタンク回路がついていて、このタンク回路が終段管からエネルギーを受け取って正弦波交流に変換してアンテナに送ります。

タンク回路にはQ値というものがあって、Qが高いと終段管の内部抵抗は高くていいのですが、損失が増えるほか帯域が狭くなって同調が取りにくくなります。

Qが低いと損失は減って帯域も広くなりますが、終段管の内部抵抗は低くなければいけなくなるほかスプリアスが出やすくなります。

タンク回路の同調容量を C , 負荷時Qを Q , 送信周波数を f とすれば、終段管に必要な内部抵抗 Rp は以下の式で求められます。

Rp = ( 2 * Q ) / ( 2 * π * f * C ) [Ω]

Rp = Ep / Ip

この式から分かる通り、プレート抵抗は周波数と同調容量に反比例し、Qに比例します。

同調容量Cはタンク回路の同調コンデンサ容量に終段管の電極間容量や配線などの寄生容量を足した値になるので、

あまり小さい値にすると同調が不可能になります。Qは12~16程度で、あまり高いと損失が大きくなります。

短波帯の下の方の数MHz程度の周波数なら高電圧をかけてプレート電流を小さく取る=内部抵抗が高く取れますが、

短波帯の上の方の十数MHzほどに周波数が高くなると内部抵抗を低くしないと同調できなくなってきます。

つまり低いプレート電圧でたくさんのプレート電流が流せる真空管が必要になります。

プレート電圧を Ep , グリッド電圧を Eg , 増幅率を µ , グリッドカソード間距離を a , プレートグリッド間距離を b ,

カソード面積を S とすると、グリッド電圧が負の場合の平面電極三極管のプレート電流 Ip は次の式で求められます。

Ip = ( ( 2.33 * 10-6 * S ) / a2 ) * ( ( ( µ * Eg ) + Ep ) / ( 1 + ( ( 4 * b ) / ( 3 * a ) ) + µ ) )3/2

式は複雑ですが、プレート電流を増やして内部抵抗を低くする方法は

- カソード面積を増やす=フィラメントを太く、長くする

- グリッドとフィラメントを近づける

- プレートとグリッドを近づける

- μを低くする=グリッドを細い線で粗く巻いて作る

以上のようになります。しかし、これらの方法には以下の困難が伴います。

- カソード面積を増やすと加熱電力が増大する

- 電極同士を近づけると組み立てが難しくなり、衝撃などで短絡する恐れがある

- μを低くすると増幅率が下がるので、内部抵抗とトレードオフ関係になる

これのうち上2つを解決するにはそれぞれ、

- カソードを酸化物陰極など効率の良いものにする

- 電極自体を堅固な構造にし、ガラスビードやマイカ板などで電極を支持する

などがあります。

酸化物陰極は是非作りたいのですが、真空度の維持や酸化物ペーストの作成に様々な問題があります。

特に酸化物ペーストは製造に多量の硝酸が必要で、コストの増大が大きな問題です。

ガラスビードは高温下では耐圧が下がって最終的に短絡を起こすので、

できればマイカ板による支持を実現したいところですが、マイカは高温でガスを出すのでこれまた厄介です。

このような真空管の真空度の維持にはバリウムゲッターが必要ですが、バリウムゲッターを購入するツテがなく、

自分で研究して作るしかないのですが、金属バリウムを作るのは相当難しく、しばらくは実現しなさそうです。

つづく...

コメントをかく